|

|

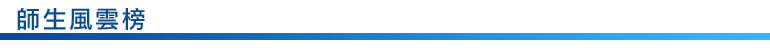

2025淨零排放科技國際競賽 @ Taiwan 2月10日起受理報名(報名至6月25日止)

2025淨零排放科技國際競賽 @ Taiwan 2月10日起受理報名(報名至6月25日止)

本基金會以培育淨零排放科技人才為使命,持續與國立臺灣大學共同辦理「2025淨零排放科技國際競賽@Taiwan」,競賽總召集人亦持續由國立臺灣大學陳文章校長擔任。

本競賽分「主競賽」與「國際賽」辦理,竭誠邀請海內外,在「淨零排放科技」研究成果卓越的大學師生組隊參賽。

◆2025年競賽:

◆競賽技術領域:

(一)再生能源(風電、光電、海洋能、地熱、氫能、前瞻能源…)

(二)前瞻儲能系統、高效率低耗能、低碳排放

(三))負碳、碳捕捉、封存及再利用技術

(四)電動車、節能馬達、綠能運輸

(五)廢棄物處理與淨化技術、資源循環零廢棄、綠能建築

(六)能技術(生產、製造、住商、綠能建築設計、生活….)

◆獎勵辦法:

冠軍獎金皆為100萬元整

總獎金新台幣650萬元整

◆競賽訊息公告與50國以上的語言洽詢,皆以「智能服務」系統服務,敬請掃描QR Code加入「智能服務」系統:

◆窗口聯繫方式:

余人偉 Stephen Yu

財團法人東元科技文教基金會

TECO Technology Foundation

Tel:02-25422338*14

E-mail:syu@teco.com.tw

|

教育部青年發展署「114年Young飛全球行動計畫 申請簡章」(報名至3月14日止)

教育部青年發展署「114年Young飛全球行動計畫 申請簡章」(報名至3月14日止)

一、依據113年12月26日教育部青年發展署臺教青署學字第1132312730號函辦理

二、旨揭計畫為鼓勵國內青年學子組隊自主提案,培訓青年聯結國際組織及實踐臺灣在地行動,藉以增進青年對國際事務及永續發展目標之認識與理解,培育國際事務及永續行動人才,提升青年國際視野及行動執行力

三、申請資格:

(一)18至35歲具中華民國國籍之青年,以3至6人組隊提案。

(二)團隊中須至少三分之二具下列資格之青年:

1、曾參與「Young飛全球行動計畫培訓營」、原住民族委員會「原住民族國際事務人才培訓計畫、國際原住民族青年論壇」、客家委員會「客家青(少)年國際事務訪問團」、外交部「國際青年大使交流計畫」完訓者。

2、大專校院推薦曾參與青年發展署「國際永續及社會創新人才培育計畫」、「大學社會責任實踐計畫」之該校學生;曾修習國際事務、社會創新、永續發展或設計思考等相關學分課程之該校學生。

(三)團隊中須至少三分之一具全民英語能力分級檢定測驗中級以上(或其他同等英語語言檢定資格)或擬赴國家同等語言檢定資格。

(四)未曾獲本計畫績優團隊者。

(五)每人限參加1組團隊,每組團隊限提1案。

四、行動方案執行獎金:經審查通過之團隊,每隊可獲得:

(一)行動方案2.0國際聯結行動:最高新臺幣(以下同)5萬元。

(二)行動方案3.0在地議題行動:最高10萬元。

(三)行動方案4.0績優團隊徵選:獲頒獎狀及最高15萬元。

五、績優團隊後續行動:為鼓勵績優團隊持續深化議題行動及擴大影響力,經年度徵選審查之績優團隊,得於次年度選擇提案「赴海外聯結國際組織」或「持續執行在地議題行動」(2擇1),後續行動獎金最高50萬元。

六、提案申請方式:自本簡章公告日起至114年3月14日(星期五)中午12時前,至iYouth青年國際圓夢平臺報名(https://iyouth.youthhub.tw),填寫報名資訊並上傳相關資料。

七、「114年Young飛全球行動計畫申請簡章」請參閱青年發展署官網(https://www.yda.gov.tw)或iYouth青年國際圓夢平臺。

八、如有提案申請相關問題,請逕洽諮詢小組電話:02-77230826#1003張小姐或#1005楊先生、信箱:youngfly@ydayoungfly.info。

報名資訊請參閱相關附件 報名資訊請參閱相關附件

|

|

教師風采

教師風采

◆本院教師入榜全球前2%頂尖科學家終生影響力榜單(World’s Top 2% Scientists 2024):

| 單位 |

教師 |

教師 |

教師 |

教師 |

| 電機系13位 |

翁金輅 |

鄧人豪 |

陳朝順 |

洪子聖 |

|

王朝欽 |

盧展南 |

莫清賢 |

劉承宗 |

|

高崇堯 |

謝耀慶 |

陳遵立 |

李宗璘 |

|

蔡舜宏 |

|

|

|

| 機電系5位 |

潘正堂 |

謝曉星 |

光灼華 |

魏蓬生 |

|

汪正祺 |

|

|

|

| 資工系4位

|

蔡崇煒 |

王友群 |

范俊逸 |

林俊宏 |

| 材光系1位 |

郭紹偉 |

|

|

|

| 光電系1位 |

魏嘉建 |

|

|

|

| 環工所2位 |

高志明 |

楊金鐘 |

|

|

| 通訊所1位 |

溫朝凱 |

|

|

|

◆材光系陳致光副教授、環工所施育仁副教授、通訊所陳彥銘副教授榮獲113年度本院年輕學者獎。

◆電機系劉承宗教授榮獲2025 IEEE Fellow。

◆電機系合聘教授沈昭元教授榮獲2025 IEEE Fellow。

◆機電系郭振坤教授榮獲中國機械工程學會113年度「傑出工程教授獎」。

◆機電系胡龍豪教授、郭清德助理教授榮獲2024台灣創新技術博覽會發明競賽銅牌獎。

◆機電系許煜亮助理教授榮獲國科會2024未來科技獎。

◆機電系李伯軒助理教授受邀至Bruker User Workshop 2024擔任大會講者,演講題目為「Utilising Small-Scale Mechanical Testing to Design Stronger Materials」。

◆資工系范俊逸教授榮獲113年資訊月「傑出資訊人才獎 Outstanding ICT Elite Award 113」。

◆材光系王映樵助理教授榮獲台灣電子材料與元件協會2024年傑出青年奬。

◆環工所林淵淙教授榮獲為日月光集團講座教授。

◆環工所陳威翔教授榮獲 19th Edition of International Research Awards on Advanced Nanomaterials and Nanotechnology "Best Researcher Award"。

◆環工所張耿崚教授榮獲2024年國際傑出發明家「金球獎」。

◆通訊所溫朝凱教授榮獲科睿唯安2024年度「全球高被引學者」。

◆通訊所陳彥銘副教授榮獲 2024 International Young Scientist Awards "Best Researcher Award"。

|

|

●TOP

|

112學年度第2學期本校「教學優良課程」本院教師名單

112學年度第2學期本校「教學優良課程」本院教師名單

| 單位 |

教師 |

課號 | 課程名稱 |

| 電機系 |

劉漢胤 | EE2101B | 電子學(二) |

| EE4108B | 微電子技術 |

| 吳珮歆 |

EE1201 | 微分方程 |

| EE1201B | 微分方程 |

| 李宗哲 |

EE5712 | 高等類比積體電路設計 |

| EE3702A | VLSI設計導論 |

| 劉承宗 |

EE3402 | 電機機械 |

| 黃國勝 |

EE5332 | 軟性計算 |

| 陳昶孝 |

EE4010A | 電工實驗(四) |

| 魏家博 |

EE5737 | 電腦視覺 |

| EE5809 | 三維視覺 |

| 馬誠佑 |

EE5112 | 固態電子元件(二) |

| EE2101 | 電子學(二) |

| 莊豐任 |

EE4107 | 半導體元件(二) |

| EE5105 | 光電元件 |

| 王復康 |

EE5542 | 雷達系統導論 |

| ICE533 | 移動裝置之三維積體電路的整合技術與設計 |

| 余祥華 |

EE3902 | 生醫儀器導論 |

| 周孜燦 |

EE5326 | 演算法設計及分析 |

| 哈菲茲 |

EE3402B | 電機機械 |

| EE5414 | 電力品質 |

| 洪子聖 |

EE3501 | 電磁學(二) |

| 謝東佑 |

EE2007 | 電工實驗(二) |

| EE2007A | 電工實驗(二) |

| EE3114 | 電子材料工程 |

| EE3705 | 實用數位系統設計 |

| 施信毓 |

EE5732 | 超大型積體電路數位訊號處理 |

| 莊子肇 |

EE1201A | 微分方程 |

| 陳有德 |

EE3607 | 機率與統計 |

| 陳伯煒 |

EE3310 | 離散數學 |

| 鄧人豪 |

EE5409 | 電力系統可靠度 |

| 機電系 |

郭清德 |

MEME202 | 應用力學(二) |

MEME5110 |

先進功能材料於生命科學應用 |

| 林哲信 |

GEAI1366 | 應用電子學 |

| 何應勤 |

GEAI1303 | 工程倫理 |

| 汪正祺 |

MEME206B | 工程數學(二) |

| MEME328A | 機械設計原理(二) |

| MEME334 | 太空科技導論 |

| 林韋至 |

MEME308 | 固力實驗 |

| MEME308A | 固力實驗 |

| MEME308B | 固力實驗 |

| 林哲信 |

GEAI1366 | 應用電子學 |

| 邱源成 |

MEME568 | 奈米加工學 |

| 胡龍豪 |

MEME106 | 機電材料 |

| 許正和 |

MEME565 | 工程設計方法 |

| 許煜亮 |

MEME209 | 應用電子學 |

| MEME209B | 應用電子學 |

| 劉耿豪 |

MEME206 | 工程數學(二) |

| 郭振坤 |

MEME505 | 高等熱力學 |

| 程啓正 |

GEAE2410 | 科技發展與人類文明 |

| MEME545 | 非線性系統及控制 |

| 蔡尚南 |

MEME328 | 機械設計原理(二) |

| MEME526 | 複合材料力學 |

| 潘正堂 |

MEME210 | 微機電製程實務 |

| MEME210B | 微機電製程實務 |

| 黃永茂 |

MEME106A | 機電材料 |

| MEME531 | 塑性加工學 |

| 鄭威利 |

MEME517 | 流體進程之數學建模 |

| MEME328 | 機械設計原理(二) |

| 嚴成文 |

MEME309 | 控制實驗 |

| MEME309A | 控制實驗 |

| MEME309B | 控制實驗 |

| 楊政融 |

GEAI1041 | 永續工程與管理 |

| 資工系 |

鄺獻榮 | CSE240 | 積體電路電腦輔助設計概論 |

| CSE570 | 電子系統層級設計與驗證 |

| 蔡崇煒 |

CSE223 | 資料探勘 |

| CSE608 | 群體智慧 |

| 克拉迪 |

CSE514 | 安全程式設計 |

希家

史提夫 |

CSE365 | UNIX系統程式 |

| 柯正雯 |

CSE132 | C程式設計(二) |

| CSE103 | C程式設計實驗(二) |

| 張雲南 |

CSE523 | 進階機器學習 |

| 楊昌彪 |

CSE290 | 高等程式設計與實作 |

| 材光系 |

王映樵 |

MOES447 | 材料製程與設計 |

| MOES593 | 有機半導體材料 |

| 林仕鑫 |

MOES586 | 材料之模擬與計算 |

| 邱政維 |

MOES212 | 材料熱力學 |

| 李明旭 |

MOES582 | 高分子材料於產業研發應用之案例分析 |

|

張六文 |

MOES107 | 材料集合組織與非等向性 |

| MOES522 | 材料集合組織與非等向性 |

|

郭哲男 |

MOES107A | 材料科學導論 |

| MOES304 | 材料與光電實驗(二) |

|

郭紹偉 |

MOES538 | 高分子光譜學 |

| 曼哈迪 |

MOES537 | 光電高分子 |

|

陳致光 |

MOES452 | 專題討論 |

|

葉昀昇 |

MOES319 | 高分子物理 |

| MOES542 | 高分子黏土奈米複合材料 |

| PEC676 | 熱敏與壓敏電阻器製造及應用實作 |

|

蔡宗鳴 |

MOES304 | 材料與光電實驗(二) |

|

蔣酉旺 |

MOES304 | 材料與光電實驗(二) |

| MOES534 | 鋼鐵製程 |

|

蘇威宏 |

MOES304 | 材料與光電實驗(二) |

| MOES311 | 光電工程(一) |

| 光電系 |

黃文堯 | EO5040 | 有機太陽能電池 |

| 王耀霆 |

EO2019 | 工程數學(三) |

| 林宗賢 |

EO2016 | 幾何光學實驗 |

| 洪勇智 |

EO5141 | 半導體雷射原理與應用 |

| 于欽平 |

EO1054 | 創新資訊科技應用 |

| EO2020 | 電磁學(二) |

| GEAE2616 | 光電生活與能源永續 |

| GEAE2434 | 通識專題講座:與科技對話 |

| 林煒淳 |

EO3034 | 光電材料概論 |

| 邱逸仁 |

EO5242 | 半導體光電元件 |

| 環工所 |

施育仁 |

ENVE925A | 專題演講(二) |

| 陳威翔 |

ENVE583 | 環境決策與管理 |

| 張耿崚 |

ENVE791 | 英文論文寫作 |

| ENVE925 | 專題演講(二) |

| ENVE566 | 異味及揮發性有機物控制技術 |

| 彭彥彬 |

ENVE535 | 環境流體力學 |

| ENVE521 | 書報討論 |

| 通訊所 |

溫朝凱 | ICE533 | 移動裝置之三維積體電路的整合技術與設計 |

| ICE539 | 深度學習 |

| 梁家昌 |

EE3607B | 機率與統計 |

| 陳彥銘 |

ICE519 | 多重輸入輸出無線通訊系統 |

| 曾凡碩 |

ICE519 | 多重輸入輸出無線通訊系統 |

| 電信工程國際碩士學位學程 |

黃婉甄 |

ICE519A | 多重輸入輸出無線通訊系統 |

學生榮譽

學生榮譽

◆材光系葛默博士及通訊所林國鈞博士榮獲112學年度博士研究生優秀畢業論文獎。

◆電機系李宗璘教授指導王美方同學榮獲113年第六屆第二次電網人才發展聯盟獎學金之優秀學生獎學金(研究所)。

◆電機系李宗璘教授指導翁晟皓同學、藍安潔同學及黃泊頡同學榮獲國科會工程處電力學門113年度大專院校電力應用實作論文觀摩競賽優等第一名。

◆電機系鄧人豪教授指導周芷瑄同學、鄭濬為同學、吳翰承同學同學榮獲國科會工程處電力學門113年度大專院校電力應用實作論文觀摩競賽佳作。

◆電機系林吉聰教授指導莊沅育同學及謝沛璋同學榮獲2024 IEEE 17th International Conference on Solid-State & Integrated Circuit Technology (ICSICT) Excellent Student Paper Award。

◆電機系邱日清副教授指導邱子耕同學及林慶祐同學榮獲第三屆晶心盃RISC-V創意大賽應用組金牌獎。

◆電機系王朝欽教授指導碩士生羅証耀、鄭惟誠參加2024第27屆大學校院積體電路(IC)設計競賽獲得研究所全客戶設計組/佳作。

◆電機系李宗哲助理教授指導大學部學生 陳晉毅、陳楷棋參加2024第27屆大學校院積體電路(IC)設計競賽獲得大學全客戶設計組 / 佳作。

◆電機系施信毓副教授指導張瑋倫與蔡明憲同學榮獲2024第27屆大學校院積體電路(IC)設計競賽B組「佳作」。

◆機電系林哲信教授指導江柏翔同學榮獲 JTPL 2024 The 8th Japan-Taiwan Workshop on Plasma Leading Science and Technology Best poster presentation award。

◆機電系李伯軒助理教授指導陳星宇同學榮獲中國材料科學學會材料科學學生論文獎優等。

◆機電系王郁仁教授指導學生彭俊穎參加「第四屆智慧製造科技論文競賽決賽」榮獲銅質獎。

◆機電系郭振坤教授指導莊凱程、宋振維、蘇政維、謝思民、石詠程、劉秉澔同學榮獲 2024第十九屆全國氫能與燃料電池學術研討會 學生論文競賽 第一名、第二名及優等。

◆機電系許煜亮助理教授指導學生蔡耀輝執行112年度國科會大專學生研究計畫榮獲大專學生研究創作獎。

◆資工系蘇柏瑜碩士生榮獲經濟部產發署太空暨網通計畫實境SHOW 5活動團隊類「季軍」。

◆資工系張玉盈教授指導碩士班學生丁襄龍、許哲晟、林欣儀參加教育部資訊及科技教育司主辦「2024教育大數據分析競賽」榮獲佳作。

◆資工系蔡崇煒副教授指導資工系學士班學生蔡明軒執行之國科會大專學生研究計畫獲「112年度大專學生研究計畫研究創作獎」。

◆資工系林俊宏教授指導資工系博士班學生洪詮盛、柯義信參加「數位部2024放視大賞IPASS一卡通創意大賞」獲企劃組銅獎。

◆資工系范俊逸教授指導研究生謝承翰(博士生)及方品皇(已畢業碩士生)榮獲Best Paper Award, The 25th World Conference on Information Security Applications (WISA 2024), Jeju Island, Korea, August 21-23, 2024.

◆材光系博士生林旻杰、凃泓邑、周聖堯榮獲國科會114年度「補助博士生赴國外研究」千里馬計畫補助核定。

◆材光系碩士生陳亞帆同學榮獲中華民國大專校院113學年度健美錦標賽男子古典形體組超過180公分級第一名。

◆材光系王致傑副教授指導碩士生温子沅榮獲2024 MRSTIC暨材料年會海報競賽特優獎。

◆材光系郭哲男副教授指導「猴子北上取經」隊伍,榮獲得第八屆材料學堂知識競賽全國第二名。

◆環工所高志明教授及羅凱泓博士指導博士生李信佳,榮獲2024台灣創新技術博覽會發明競賽「銅牌獎」。

◆環工所林淵淙教授指導研究生蕭千華,榮獲「2024環境永續會議:低碳科技與政策的雙贏策略」海報論文競賽「優等論文獎」。

◆環工所彭彥彬教授指導研究生黃硯拓,榮獲中華民國環境工程學會113年土壤與地下水研討會「優秀論文獎」。

◆環工所張耿崚教授指導研究生張惠君、黃光譚、吳羿葶,榮獲第十五屆IIIC國際創新發明競賽金獎。

◆環工所袁中新教授指導博士生鄭吉仁及研究生許晴晴、陳亭諭,榮獲中華民國環境工程學會113年空氣污染與氣候變遷研討會「優秀論文獎」。

◆環工所張耿崚教授指導研究生林郁芳,榮獲2024崇越論文大賞競賽-碩士組 「優等論文獎」。

◆環工所高志明教授、歐峻豪博士後研究員及許藝騰博士指導博士生陳韋廷及鐘鏵濱,榮獲中華民國環境工程學會113年土壤與地下水研討會「優秀論文獎」。

◆環工所高志明教授、歐峻豪博士後研究員及許藝騰博士指導博士生陳韋廷及鐘鏵濱,榮獲中華民國環境工程學會113年環境工程實務技術研討會「傑出論文獎」。

◆環工所高志明教授指導研究生林佩雯,榮獲中華民國環境工程學會113年環境保護主題簡報比賽碩士組「佳作」。

◆環工所高志明教授指導研究生郭書伶,榮獲中華民國環境工程學會113年環境保護主題簡報比賽碩士組「佳作」。

◆環工所袁中新教授指導博士生鄭吉仁、研究生許晴晴、陳亭諭發表學術論文「MnO2/TiO2雙質光熱觸媒去除Hg0及NO之效率探討」,榮獲中華民國環境工程學會113年空氣污染與氣候變遷研討會「優秀論文獎」。

◆IC設計所李宗哲助理教授指導碩士生邱際豪參加第十三屆生醫工程應用研討會獲得最佳海報論文獎。

|

|

●TOP

|

112學年度第2學期學士班學生書香獎得獎名單

112學年度第2學期學士班學生書香獎得獎名單

系別/

年級 |

一年級 |

二年級 |

三年級 |

電機系

甲班 |

張家誠

簡睿宏 |

李匡皓

蔣承璟

游芔騰

羅郁霖 |

鄭元閔

陳岱威

宋易柔 |

電機系

乙班 |

顏立恆

佘彥廷 |

曾育翔

蔡凱翔

林允晨 |

張佑丞

黃麗穎

黃詣辰 |

電機系

全英班 |

尋以諾

張軒豪 |

|

馮冠程

賴佳莘 |

機電系

甲班 |

郭捷瑜

洪志揚 |

謝子元

吳坤維

蔡明燁 |

賴筱文

曾家馨

楊承勳 |

機電系

乙班 |

黃俊瑋

邱堂崴 |

陳豊芫

王彥儒

周承熹

周士傑 |

佘珈誼

陳昱安

許博凱 |

機電系

全英班 |

石桓宇

呂祐丞 |

丁彥博

蘇庭煊 |

蕭芷宜

張栩睿 |

| 資工系 |

賴建愷

李承諺

吳紹彰

張承勵 |

蔡英助

盧彥凱

吳書禎 |

孫世諭

謝承翰

廖頡叡

柯哲元

謝鎧駿

周 安

黃嘉彥 |

資工系

全英語學士班 |

黃皓群

劉邦均 |

|

|

| 材光系 |

張恩嫙 |

曾偉誠

楊閎鈞

施季辰 |

林辰軒

林芳宇

陳庭語 |

材光系

全英班 |

陳昱軒

李沛錡 |

|

|

| 光電系 |

杜宇承 |

鄭宇倫

黃琮凱

蔡亦潤 |

鄭皓謙

陳柏瑀

梁芸碩 |

光電系

全英班 |

羅慧暄

陳芊邑 |

|

|

|

國立中山大學工學院-學生與家長通訊

聯絡人:劉玥妏

E-mail: aex@mail.nsysu.edu.tw

電話:07-5252000轉4001-4004、4006

傳真:07-5254009

通訊地址:804高雄市鼓山區蓮海路70號 |

|

|