西 灣 學 海

助攻培育國際運動人才 中山大學聘任「臺灣桌球教父」莊智淵

「臺灣桌球教父」莊智淵,8月起在中山大學任教!國立中山大學延攬優秀體育人才加入教學團隊,今宣布聘任莊智淵擔任副教授一職,未來除了體育課程,莊智淵也將指導中山桌球校隊,與學校共同培育世界級運動人才。

Read more...

直擊海洋科技最前線! 副總統蕭美琴視察中山大學水下技術

在全球海洋科技迅速發展之際,副總統蕭美琴南下高雄,視察國立中山大學海洋科學學院的水下載具與智慧操控平台研發成果。從國產科研潛艇實機展示、智慧無人船到無人載具AI應用技術平台,展現台灣海洋科技自主發展的堅強實力與突破進展。

Read more...

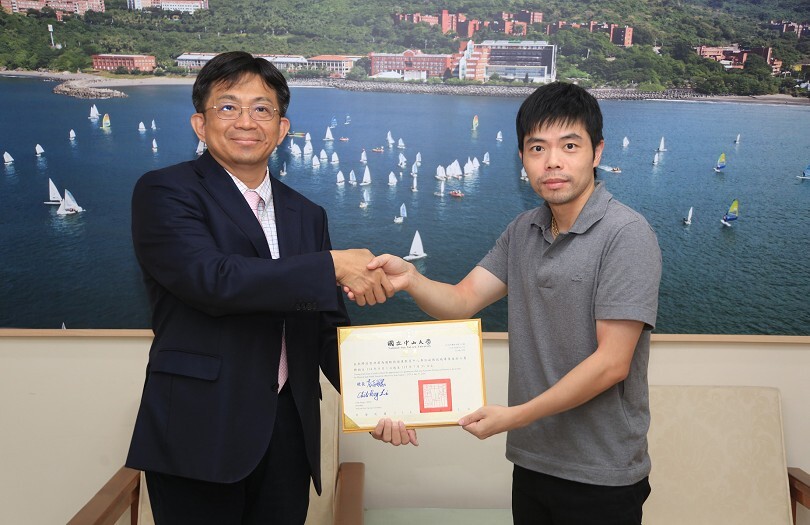

以生命教學照亮學子人生 中山大學王致遠獲師鐸獎

被學生讚譽為「用生命教書的人」,國立中山大學企業管理學系副教授王致遠榮獲教育部114年「師鐸獎」。他是一位特別的教師,雖重度身障,卻從未受限,始終以不懈的教育熱忱投入教學與輔導,引導學生勇於嘗試、深度思考,以溫柔而堅定的身影,陪伴無數年輕人走過生命中的風雨。

Read more...

整個海生館都是教室! 中山大學結盟培育國際海洋人才

為深化臺灣海洋科學教育能量,推動永續藍色經濟發展,國立中山大學與國立海洋生物博物館於今(28日)再度締約,正式簽署全新合作協議。內容包括中山與海生館師資互聘、學生研究平台共享,中山海洋科學院學生可直接至海生館修課、進行研究實驗,運用海生館先進的核心實驗設施與研究場域,並接受來自產官學界的跨界指導。期能厚植學生科研與實務兼備的專業能力,為臺灣培育具創新潛力、實務應用及永續視野的國際級海洋人才。

Read more...

復育台灣「活化石」鱟類 中山大學張懿獲海洋保育貢獻楷模獎

從潟湖到漁港,踏查數千公里海岸線,國立中山大學海洋事務研究所教授張懿與研究團隊多年來持續投入海洋保護區實地調查與管理計畫修訂工作,致力推動從社區出發、以數據為本的保育治理。其研究不僅成功建立「活化石」臺灣三棘鱟(Tachypleus tridentatus)族群量基線,也成功協助多處保護區轉型升級,榮獲海洋委員會「海洋保育貢獻楷模獎」肯定。

Read more...中 山 新 聞

擴增科研產業化平台 中山大學等十校共構跨域產學合作圈

國立中山大學聯手高雄大學、屏東科技大學、義守大學與高雄醫學大學等四所夥伴學校,創建「南臺灣科研產業化平台」,為擴大合作規模與領域廣度,現更邀請五所新夥伴學校正式加入,包括高雄師範大學、高雄餐旅大學、文藻外語大學、樹德科技大學及臺東大學。今(25)日中山大學舉辦「南臺灣科研產業化平台盟校交流會議」,十校代表齊聚,宣示共同合作,攜手擴大研發協作網絡,打造具南部特色的跨域產學創新平台,促進半導體、智慧醫療、AIoT多元應用、餐旅數位、國際交流、教育文化、農業科技等跨校重點技術聯合發展,期能助力在地經濟起飛、增加就業率。

Read more...

5西灣之光校慶表揚 114學年度傑出校友遴選結果出爐

國立中山大學114學年度傑出校友遴選結果出爐,5位新科傑出校友分別為中央研究院環境變遷研究中心研究員何東垣、國立清華大學材料科學工程學系講座教授闕郁倫、中鋼鋁業股份有限公司董事長董寰乾、富住通商用不動產董事長莊明昇、第一金控總經理方螢基,今年校慶將舉行傑出校友頒獎典禮予以表揚。

Read more...

台灣語言踏查之旅 師生創建「菜市仔人情佮物愛」平台

在「文學有路之用」共學實踐計畫的支持下,中文系教授杜佳倫開設「台灣語言踏查之旅」課程,本學期以「菜市仔踅街」為調查課題,帶領學生實際參與語文調查的全程工作,包括受訪攤商的聯繫、訪談問題的行前準備與測試、訪談的交流互動、詞彙語句的詳細記錄以及行後語料的整理與編輯,最後據以製作「菜市仔人情佮物愛」語文成果平台(https://sites.google.com/g-mail.nsysu.edu.tw/tshai3tshi7a2)。

Read more...

逆轉「海膽荒礁」 海洋永續推動研究中心啟動肚仔坪潮間帶海膽移除行動

為挽救小琉球肚仔坪潮間帶因海膽過度繁殖而陷入崩解危機的珊瑚礁生態系,國立中山大學海洋永續推動研究中心受屏東縣政府委託,自2025年6月起展開大規模海膽移除行動。此次行動結合縣政府、琉球在地志工、當地學校師生、導覽員、海洋教育種子教師及多個海洋保育團體,共同針對肚仔坪潮間帶的有害海膽族群進行有效處理,希望緩解「海膽荒礁」對海洋環境的嚴重破壞。

Read more...

守護海底綠洲 中山大學攜手南山人壽啟動貝克氏鹽草復育計畫

臺灣西南沿海生長在潮間帶泥灘上的嬌小植物「貝克氏鹽草」,不僅是重要的固碳生物,其海草床更是小型無脊椎動物庇護所,近年在氣候變遷與海岸開發壓力下臨嚴重存續危機。為保留這片海底綠洲的生命力,國立中山大學海洋生物科技暨資源學系教授劉商隱在海保署海洋保育ESG平臺媒合下,攜手南山人壽、雲嘉南國家風景區管理處與臺南社區大學推動貝克氏鹽草復育計畫,將臺南七股遊客中心六號小島打造為海草苗圃,展開從移植、監測到公民科學參與的跨界合作。

Read more...

影音》霧台「小米負重」慶豐收 復振魯凱族傳統文化

國立中山大學「魯凱族知識研究中心」團隊在計畫主持人巴清雄、杜正吉的帶領下,今年持續與霧台鄉魯凱族人合作,由霧台青年會召集部落青年,向部落耆老學習小米裝載技術與傳統文化,並舉辦一年一度的魯凱族「小米負重」競賽,傳承魯凱族的傳統智慧與團結精神。

Read more...

漁港中的課堂 中山師生黑鮪季體驗海洋資源永續之道

每年屏東東港「黑鮪季」吸引無數饕客與觀光人潮,中山大學開設「海洋生態資源:科技研究與社會影響」博雅課程,除海洋生態知識,師生浩蕩走訪東港魚市場,零距離體驗臺灣最壯觀的黑鮪魚卸魚、拍賣現場,直擊第一線震撼體驗,並深入了解臺灣漁業產業鏈與海洋資源管理。

Read more...

永續「蛋」生 家樂福分享零售業食物與綠色轉型之路

臺灣身為糧食高進口的島國,食物自主權僅約三成,在國際極端氣候影響全球時,具有高脆弱性。為此,家樂福作為臺灣高影響力的零售業者,支持在地農業與畜牧業,透過商業力量去改變源頭,轉向更友善環境的生產方式。國立中山大學碳權研究與服務中心特別邀請家樂福永續長暨家樂福文教基金會執行長蘇小真,分享零售業者如何從一顆「蛋」開始推動友善動物、友善土地、友善你我的糧食生產,帶領企業走出一條共好的綠色轉型之路。

Read more...

跨世代女性參政者齊聚苑裡 開啟地方治理新想像

國立中山大學公民社會與民主創新共學計畫攜手台灣婦女團體全國聯合會舉辦「女村里長結盟共學系列」活動,由公事所教授彭渰雯帶隊,前往苗栗苑裡鎮見學交流。此次活動除了聚集多名不同縣市的女里長和中山大學師生,一起走讀苑裡老街、老店及社造基地「掀冊」書店,座談更聚焦女性在地方治理中的創新實踐,匯聚來自不同世代的女性政治參與者,共同探討女性參政如何為地方注入韌性與創造力。

Read more...國 際 視 野

半導體人文培育 中山大學攜熊本大學設華語中心

由台灣教育部補助推動、國立中山大學設立的「UAAT–KOOU華語教育中心」,今(15)日於日本九州熊本大學多言語文化綜合教育中心揭牌。中山大學指出,台灣半導體龍頭企業台積電(TSMC)於熊本設廠並帶動在地產業發展,當地對華語文能力與跨文化溝通的需求也正逐步提升,透過此中心的設立,不僅為九州與沖繩地區建構系統性的華語教育平台,也將以語言為橋樑,深化台日之間的教育與人文連結,進一步拓展國際高教合作的廣度與深度。

Read more...

影音》我的交換日誌 影片紀錄海外學習經歷

為提升學生對出國交換計畫的認識與參與意願,自2022年起,中山大學國際事務處舉辦「出國交換競賽影片」活動,鼓勵完成交換計畫的學生,以短片形式記錄其在海外學習與生活的真實經歷。活動迄今已邁入第四屆,累積近30部具代表性的優秀作品,廣獲學生歡迎。

Read more...

大學在地實踐與藝術創生 師生共學日本岡山

面對人口老化、產業沒落與城鄉發展不均等課題,為強化學生觀察學習與培育未來實戰力,透過教務處「企業永續與地方創生」共學計畫,國立中山大學公共事務管理研究所教授郭瑞坤與助理教授謝政勳,帶領跨系所18名師生組隊前往日本,參訪大學、神社及「瀨戶內國際藝術祭」的島嶼社區,共學各單位如何協力在地資源、特色、藝術與文化等,開展地方發展邁向永續的可能。

Read more...陽 光 青 年

從南到東的藝術旅程 《洄瀾知道的故事》花蓮街頭上演

中山大學劇場藝術學系將研究所課程「跨域創作與研究」移地至花蓮日出大道,以戶外街頭演出作為期末成果呈現。此次活動由中山劇藝系副教授杜思慧及約聘教師鍾宜泰帶領研究生及大學部學生所組成的「跨劇團」,以義大利作家卡爾維諾名作《看不見的城市》作為創作靈感,巧妙地將日出大道的過去與現在串聯,開展一場關於記憶以及城市變遷的對話。演出融合現場音樂、Rap、街舞、面具表演及幽默的雙人對話,搭配同時在藝文基地展出的靜態攝影作品,呈現出高雄學子對花蓮豐富的想像與深刻感受。

Read more...

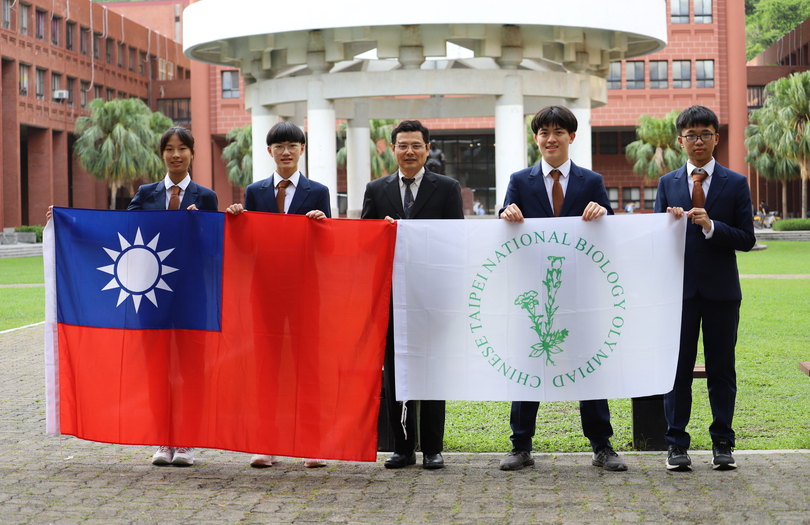

中山生科培訓國際生奧國手 我獲1金3銀

教育部委託國立中山大學培訓國際生物奧林匹亞競賽(International Biology Olympiad, IBO)4位國手,今年度參加第36屆國際生物奧林匹亞競賽,在78個國家、304名參賽學生中,我國共獲得1金3銀,國際排名為第八名。

Read more...